牡蠣の栄養分

私たち人間の身体は、骨や筋肉、各種臓器、神経、皮膚などで構成されています。これらをどんどん細かく分類していくと、最終的には元素に行き着きます。元素とは、自然界における物質の最小単位です。

では、人間の体を元素に分類してみると、96%が酸素・水素・炭素・窒素の4種類で構成され、残りの4%は、70種類以上のミネラルで構成されています。

その中で、人体に必要なミネラルを『必須ミネラル』と呼び、27種類あります。

その必須ミネラルはさらに、一日の必要摂取量が100mg以上必要とされる『主要ミネラル』(7種類)のグループと、100mg未満の『微量ミネラル』(20種類)のグループに分類されます。それ以外は微量ミネラルとして分類されますが、体内に存在する微量ミネラルはごくわずかで、体重の0.01%より少ないと考えられています。

*主要ミネラル(カルシウム・マグネシウム・カリウム・リン・硫黄・ナトリウム・塩素)7種類

*微量ミネラル(亜鉛・鉄・コバルト・銅・セレン・ヨウ素・マンガン・クロム等)70種類以上

この分類はWHO(世界保健機構)が求める RDA(1日あたりの推奨摂取量)の違いによるだけで、体内におけるミネラルの働きを考えると、どのミネラルも欠かせませんし、体内に存在する70種類以上のミネラルが総合的に作用することが、私たちの健康には大変重要なのです。亜鉛をはじめとするあらゆるミネラルは、体内で合成することができないため、食物などから必要なミネラルすべてを摂取し、賄っているのです。

しかし、現代では健康な人でもミネラル不足に陥ります。それはなぜでしょうか?

○日本の土壌

一般的に、ペットボトルのミネラルウォーターは外国産の方がミネラル分が多いということはご存知でしょうか。日本の土壌は火山灰地が多く、また雨が多いので土壌のミネラルがとても流出し易いのです。ミネラル含有量は欧米の土壌の1/3と言われています。

○農地の劣化

元々ミネラルの少ない土壌で、毎年同じ作物を栽培し、生産効率を上げるために農薬をふんだんに使い、窒素・リン・カリウム(N・P・K)主体の化学肥料を長年にわたって使用してきた結果、窒素・リン・カリウムが過剰になり、亜鉛・マンガン・鉄・銅などの微量ミネラルが作物に不足してしまいます。

○食生活の変化・偏食

ミネラル不足が最近は特に20代を中心とする若い世代やさらに子どもにも広がっています。その原因に、食生活の乱れが指摘されています。日本人は昔から、海の幸や野菜など、自然の恵みを食料としてきました。ところが、ファストフード、カップ麺などの加工食品やインスタント食品・精製食品が増え、さらには過激なダイエットなど、『食の偏り』がそのままミネラル摂取の偏りとなってしまいます。

○ストレスと食品添加物

体の中のミネラルはストレスと戦う武器になります。しかし加工食品などに含まれる食品添加物はミネラルを流出させたり、吸収を妨げたりするものがあります。食品添加物に関しては安全基準が決められていますが、この安全基準は「一つの添加物が人体に有害かどうか?」という基準だけで決められていて、ミネラルの消失は視野に入っていません。ミネラルがどれだけ消失しようが、体に直接の害を与えるものでなければ危険とは言えないというわけです。

このような、様々な原因から現代人のミネラル不足は、深刻な問題となっています。

そこで、豊かな自然環境の中で育ち、はるか昔から人類の栄養源として食べられてきた牡蠣です。その豊富な栄養素から「海のミルク」「海の牛肉」とも呼ばれてきました。とはいえ、乳製品や肉類に比べて脂肪分は少なく、食べ過ぎても肥満や生活習慣病を招くどころか、逆に老化や病気を防ぐ特効成分がたくさん含まれているのです。

牡蠣には、約20種類のアミノ酸、10種類以上のビタミン、現代人に不足しがちな、20種類以上のミネラル、血液中の余分なコレステロールを取り除く働きのある不飽和脂肪酸、身体の貯蔵エネルギーとなって披露回復を促すグリコーゲン、肝機能の改善や、肥満・コレステロール値の低下も期待できる天然タウリンなどが、理想的なミネラルバランスのまま含まれているのです。

これが、牡蠣の栄養分・牡蠣パワーの秘密ともいえます。また、古代より好んで食され続けてきた理由なのです。

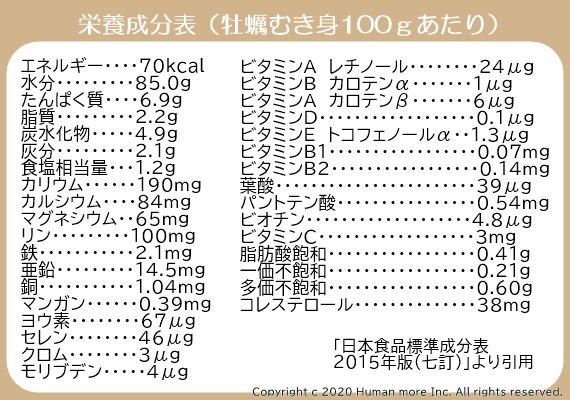

牡蠣の栄養成分表

牡蠣に含まれる主な成分

|

ミネラル |

| 牡蠣の栄養素で特筆すべきは、亜鉛、カルシウム、鉄、カリウム、マグネシウム、リン、銅、ヨード、セレンなど、多彩なミネラルがバランスよく豊富に含まれている点です。特に、亜鉛はあらゆる食品の中でトップの含有率を誇っています。 |

|

《牡蠣に含まれる主なミネラル》 亜鉛・ナトリウム・カリウム・リン・カルシウム・マグネシウム・鉄・マンガン・銅・セレン・クロムリチウム・コバルト・ヨード・バナジウム・モリブデン・硫黄 |

| ビタミン |

| 目や肝臓の働きを活発にするビタミンA、貧血を予防するビタミンB6、肝機能の改善やボケ防止に効果のあるビタミンB12、など、多くのビタミンがバランスよく含まれています |

|

《牡蠣に含まれる主なビタミン》 ビタミンA・ビタミンB1・ビタミンB2・ビタミンB6・ビタミンB12・ビタミンC・コリン・イノシトール・ビオチン・葉酸 |

| アミノ酸 |

| 牡蠣には、体内で合成できないアミノ酸である必須アミノ酸のすべてが含まれています。特に、血栓の予防、高コレステロール・高血圧の解消、心筋梗塞の予防効果のある成分として注目されるタウリンをたくさん含んでいます。 |

|

《牡蠣に含まれる主なアミノ酸》 アルギニン・リジン・ヒスチジン・フェニールアラニン・チロシン・ロイシン・イソロイシン・メチオニン・バリン・アラニン・グリシン・ブロリン・グルタミン酸・セリン・スレオニン・アスパラギン酸・トリプトファン・シスチン |

【各ミネラルのはたらき】

亜鉛(Zn)

各種酵素の生成。血中コレステロール量の調整。細胞の成長や発育を促進。

生殖器の発達にも重要。不足すると味覚障害や皮膚障害・精子形成不全・前立腺肥大・免疫抵抗性低下などの原因となる。

銅(Cu)

血中コレステロールの調整や酵素の活性化。赤血球の合成。脳・骨・神経の生成。不足すると鉄欠乏症貧血・骨格の変形などの原因となる。

マグネシウム(Mg)

骨や肝臓・筋肉に必要な栄養。精神を和らげる。皮膚を美しくする。神経機能を維持する。不足すると心臓疾患や結石などの原因となる。

カリウム(K)

心臓や筋肉の機能調整。体の細胞の浸透圧一定に保つ。神経や刺激の伝達スムーズに行われるよう調整する。

カルシウム(Ca)

骨や歯をつくる。出血時に血液を凝固させる。筋肉を収縮させ心臓を正常に働かせる。神経細胞を保護する。

鉄(Fe)

血中酸素の運搬。多種類の酵素の形成。不足すると鉄欠乏症・感染抵抗性の減退などの原因となる。

ヨード(I)

甲状腺ホルモンを作り、新陳代謝を調整。副腎の代謝機能にも働く。不足すると甲状腺がヨード不足を補おうとして起こる甲状腺肥大となる。

セレン(Se)

組織の皮膚を保護。体の細胞内で過酸化物を分解する。グルタチオンペルオキシターゼ・重金属と相互作用がある。不足すると心筋障害の原因となる。

クロム(Cr)

体内での糖や脂肪の代謝に必要な働きを持つ(インシュリン作用の補助)。不足すると耐糖能低下や血中脂質量増加の原因となる。

マンガン(Mn)

脂肪やタンパク質の結合組織の代謝に重要。消化を助け、筋帯・骨・神経を強化する。下垂体の機能を高める。不足すると成長減退や骨格変形の原因となる。